ヒマラヤへ行くときと同じような感覚で渋谷を撮影した

——コロナで旅が難しくなった2020年、2021年。さまざまな制限がかかる中で、石川さんは勢力的に動かれていましたよね。コロナ禍で困窮するヒマラヤのシェルパを支援する写真集『SHERPA』を発刊して、その売り上げを寄付金として現地へ届けた旅の記録が、書籍『シェルパの友だちに会いに行く』(青土社)になりました。さらに並行して長野県の「アーティストの冬眠」というプロジェクトにも参加されて、信州での活動も行われていたり。そして、驚いたのは、渋谷のセンター街にも通って写真を撮っていたのだそうですね。

2020年3月から1年半ほど、移り変わる渋谷の風景と、そこに生きるネズミたちを撮っていました。緊急事態宣言で人が外出しなくなったことでネズミが増えていると聞いていたんです。いざ行ってみると、夜のセンター街にネズミがわんさか出ていた。エナジードリンクを飲んで勢いよく走ってくるネズミや、酎ハイの飲みかけを飲んで、酔っ払っているようなネズミもいたし、汚いとか気持ち悪いとか以前に、こんな人工的な都市のなかで野生をむき出しに生きているネズミたちが本当にすごいなと思ったんです。

2020年3月、ネパール政府は新型コロナウイルスの感染拡大予防策として、ヒマラヤ山脈への入山禁止を発表。以降の登山は全てキャンセルされ、シェルパたちは職を失うことに。そこでTHE NORTH FACEと石川さんが共同し、写真集『SHERPA』を発行。売り上げの一部を寄付をした。

――それで渋谷のネズミを軸にコロナのことを記録しようと。

たまたまその前にアルベール・カミュの『ペスト』という小説を読み返していたのですが、主人公の医者が、ペストにかかって死んだネズミにつまづくシーンから始まるんです。カミュは、これから人間に何か危険が迫ってくることの前兆として、ネズミを炭鉱のカナリアのように描いていた。そんな中、渋谷でネズミが増えているというニュースがあって、これはネズミを追っていったら、コロナ禍における東京の別の側面が浮かび上がるんじゃないか、と。それで毎日のように渋谷に通って、ネズミの活動が活発になる日暮れから深夜にかけて撮影したんです。彼らの住処を特定して、4ヶ所ほどそこを日々巡回して。「写ルンです」で100本分ほど撮りました。

――なぜインスタントカメラで?

とにかくネズミがすばしっこく、逃げ足が早いので、追いかけながらピントをあわせて撮るには「写ルンです」が一番手っ取り早かったんです。

――このネズミとめまぐるしく変化する渋谷を記録した写真集『STREETS ARE MINE』(大和書房)の制作期間中には、東京オリンピック・パラリンピックがありました。都市の変化をどんな風に捉えていましたか?

オリンピックによる再開発で渋谷は、1週間おきに古い建物が壊されて新しい建物ができたり、風景が日々変わっていました。ネズミも住処を追われて、どんどん移動していくんです。この街(渋谷)は、僕が子どものころから通っていた場所でしたが、ネズミの視点で見てみることで見慣れた渋谷とは全く違う「谷」みたいな地形や環境が立ち上がってきた。ヒラヤマへ行くときと同じような感覚で渋谷を眺め、さまざまなシーンと出くわしながら、写真を撮っていました。

2020-2021年にかけて、非日常の路上を舞台にパンデミック下を生きる人々と跳梁するネズミたちを捉えた写真集『STREETS ARE MINE』(2022)。

すぐそこに未知の風景がある

――見慣れた場所でもまだ未知の世界がある。これは、これまで石川直樹という写真家がとってきた対象物に対する共通のスタンスなのだと思いますが、その嗅覚をどのように身につけていったんですか?

人がなかなか行かないような場所にいって、それを自分の目で確かめ、身体で知覚したい、という気持ちは若い頃から持ち続けていたんですが、未踏の地というのは、今はほとんど存在しません。植村直己さんのような冒険家がいた時代が過ぎ、僕らの世代になると地球上に地理的な空白はほとんどみつからなくなりました。ですから、身近な場所に未知を見出すしかなかったんです。なので、自然にそういう視点に立ち、目の前の世界を見るようになっていきました。それにはいくつかの方法があって、例えば装備を限定して山に入っていくとか、極端な例ですが裸足で山に登ってみるとか、そういった行為によって見慣れている山であっても、普段とは違う未知の風景に出会ったりすることが可能になります。

――地理的な空白がない時代の冒険家の視点、これは面白いですね。

渋谷を撮影した『STREETS ARE MINE』のシリーズでもそうですが、見慣れた場所もちょっとだけ視点を変えることで全く知らない風景が立ち上がってくる。たとえば、富山県が発行している「環日本海諸国図」という地図は、南北が逆さの地図になっています。この地図を眺めていると、日本海って島々や大陸に囲まれて池のようになっていて、日本列島の日本海沿岸に異国から色々なものが流れ着くのは不思議じゃない、むしろ必ず何らかの交わりがあっただろうな、と想像できる。トカラ列島、奄美群島、沖縄諸島、宮古群島、八重山諸島の島々は、日本の地図だと南の離島ですけれど、ユーラシア大陸から東シナ海を南下していくと必ず視界に入ってくる島たちで、大陸との人や物の行き来がないわけがない。台湾まで橋のように島々が連なっているのを見ると、琉球の島々が日本の南にあるというより、その先にあるアジアへの入口だったことがよくわかる。地図をひっくり返すだけで、あるいは少し見方を変えるだけで、全く別の世界が立ち上がってきますよね。何もヒマラヤや北極まで行かなくとも身近なところにも未知の世界があるんじゃないか、ということは地図を見ながら常に考えています。

――石川さんはかつて、オーストラリアのアボリジニに伝わるソングラインについてフィールドワークをしたり、海図やコンパスを使わず、星の位置を頼りにカヌーで海を渡る伝統航海術を太平洋の島々で学ばれていますよね。ご自身の興味が人類学や民俗学の分野に踏み込んでいったことも、冒険家として新しい扉を開けるきっかけになったのでしょうか。

自分は冒険家では全然ないですが、そうした分野の学問を入口に世界が広がっていったのは確かにあります。大学院で芸術人類学のようなジャンルを学んだのも大きかった。

アボリジニは書き文字をもともと持っていなかったので、紙の地図は存在していませんでした。僕たちとは異なる空間認識の方法があり、それがソングラインと呼ばれる歌の地図ようなものだったりする。二次元の地図で把握するのとは異なる世界観ですね。そんな関心からアボリジニの壁画を巡る旅にでて、現地のアボリジニの人たちに話を聞きながら、実際にソングラインを辿っていきました。岩の茂みに巨大な壁画が隠されていたり、岩の裂け目の天井部に壁画が大きく描かれていたりする。地図を見ながら旅をしていたら、まったく出会わなかったであろう風景に次々と出くわして面白かったですね。

日本、ヨーロッパ、アフリカ、オーストラリア、インド、ハワイなど、世界に点在する先史時代の洞窟壁画を撮影した写真集『NEW DIMENSION』(2007)

――星の航海術もアプローチは同じですよね?

海図を見ればあっちに島があるとわかりますが、そういったものがない時代に生まれた伝統的な航海術ですね。主に星を目安にしますが、あらゆる自然現象を頼りに現在地を把握していきます。ソングラインも星の航海術も、僕たちのいつもの視点ではない、世界の捉え方です。新しい立体的な地図を見ているような感覚でした。知っているつもりになっていた場所であっても、今までのイメージや解釈がひっぺがされていく。

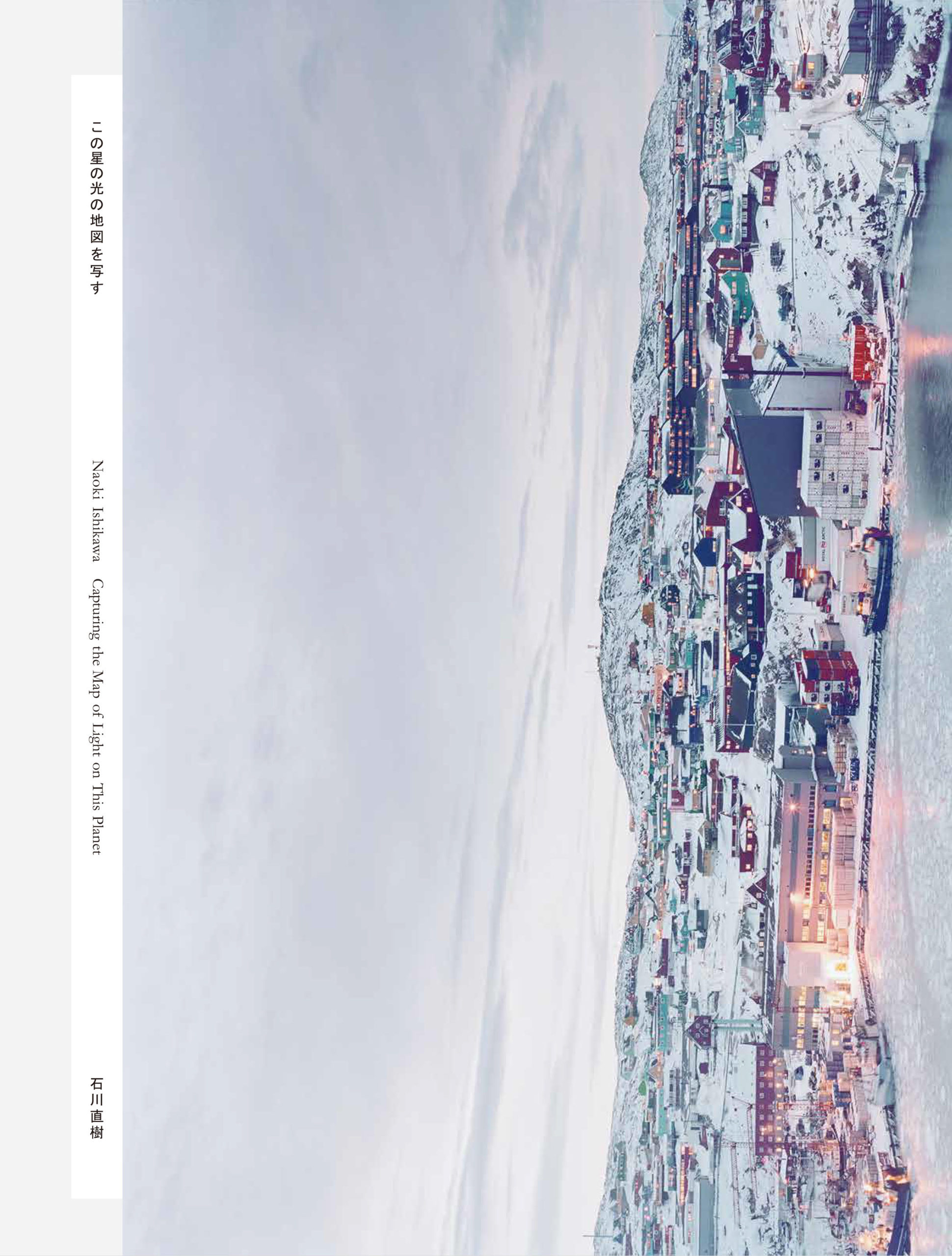

北極、南極、エベレストをはじめとする世界の高峰、北海道・知床・樺太/サハリン、沖縄から南太平洋・ポリネシアの島々など、20年の旅の軌跡をおさめた写真集『この星の光の地図を写す』(2019)。

まばたきするように写真が撮れたら

――そうした活動の中で、石川さんにとって写真を撮る行為とは、どういうものになるんですか?

探検すること、冒険すること、写真を撮ることってもともとの成り立ちからして、分かち難く結びついています。登山家は山の頂上に立ったら写真を撮ります。そこに至った証明として、登頂した証明として写真を撮る。そういう記録的な側面はもちろんのこと、僕自身は、自分の反応に従って写真を撮っていきます。まばたきで写真を撮るように、目とカメラが一体化していたらいいな、といつも思います。

――石川さんはデジタルカメラをあまり使わない印象がありますね。

写真集に収録された写真は9割以上フィルムからですね。デジタルはメモのような感じで使います。

――アナログカメラを使いつづける理由はなんですか? ヒマラヤにもマキナ(中判カメラ「プラウベル マキナ670」)を持って行くんですよね。

重くて不便なカメラなんですけど、他の中判カメラよりはコンパクトになります。1本のフィルムで10枚しか撮れない。だから、念のために何カットも撮る、みたいな撮り方はできません。多くても同じカットは2枚くらいしか撮らない。失敗したからといって消すことも当然ですができません。人間の生き方と一緒ですね。間違ったから消しとこうっていうことができない、常に一期一会で撮影しているみたいな感じが自分にあっていたのかもしれません。

--石川直樹の冒険が見えない地図を描く旅だとするなら、その文脈の中で、写真の役割は何でしょうか?

どこに行っても同じですが、その場所、その地名に代表されるような風景を撮ろうとしているわけじゃなくて、すごく個人的な関わりを撮ろうとしています。登山をするための山の地図は存在しているけれども、その地図ではない、自分の中の地図を写真で作っていく感覚です。

――クライマーやスキーヤーが自分だけのラインを追い求める、描く、っていう感覚とも似ていますね。そうすると、確かに石川直樹には写真が必然ですね。

僕にとって写真は、自分なりの光の地図を形作るための道具です。いろんな人と共有できるイメージを撮るつもりはなくて、その場所と自分との関わりを撮っていく。

――個人的な関わりっていうのは、フィジカルもメンタルも含めてっていうお考えなんでしょうね。たとえば、山へアタックしたときのメンタルが落ちてたり、フィジカルが万全じゃなかったとしてもそれごと写真で記録するし、撮ろうとしている。

まあそうですね。だから100人の人が見て、100人の人が分かる見取り図のようなものを作っても意味がない。自分にしか分からない地図でいいし、とにかく新しい地図を作りたいんですね。世界のことを自分の目で、耳で、身体で感じて、知っていきたいっていう気持ちが昔からずっとあって。わからないことがあるとインターネットで調べて知ったつもりになっちゃいますけど、そうではなくて自分の身体を通じて世界のことを知っていきたい、考えていきたいんです。

石川直樹

1977年東京生まれ。写真家。東京芸術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。人類学、民俗学などの領域に関心を持ち、辺境から都市まであらゆる場所を旅しながら、作品を発表し続けている。2008年『NEW DIMENSION』(赤々舎)、『POLAR』(リトルモア)により日本写真協会賞新人賞、講談社出版文化賞。2011年『CORONA』(青土社)により土門拳賞を受賞。2020年『EVEREST』(CCCメディアハウス)、『まれびと』(小学館)により日本写真協会賞作家賞を受賞した。著書に、開高健ノンフィクション賞を受賞した『最後の冒険家』(集英社)ほか多数。2016年に水戸芸術館ではじまった大規模な個展『この星の光の地図を写す』が、新潟市美術館、市原湖畔美術館、高知県立美術館、北九州市立美術館、東京オペラシティ アートギャラリーに巡回。同名の写真集も刊行された。最新刊に『シェルパの友だちに会いにいく』(青土社)、コロナ禍の東京・渋谷を撮影した『STREETS ARE MINE』(大和書房)など。

HP:www.straightree.com

Instagram: @straightree8848

photo by Naoki Ishikawa text by Ryo Muramatsu